今日は胃瘻を作るための説明がメインで、あとは、化学療法に関するナースのオリエンテーションと、前回作ったマスクの位置合わせとして描いた身体の目印の線の確認、そして、放射線治療の計画についてのナースからの説明だった。

胃瘻を作るのは、消化器外科のお医者さんとのことで、どういうふうにして作るか、というのと、例によって、それに伴うリスクの説明があった。

胃瘻というと、もう、口から食べることがむつかしくなってしまった方が受けるもの、というイメージがあって、自分もそんなふうになってしまうんだろうか、と思ってしまうんだけど、扁桃腺のあたりに放射線を当てると、飲み込むのがものすごく大変になってしまう人もいるので、その際の栄養補給の手段として、あらかじめ作っておく、ということらしい。

放射線治療が進んで、白血球が減少してしまったりすると、そういう手術自体ができなくなってしまうので、治療の初期の段階で作っておいたほうよい、とのことだった。

胃瘻部分から感染症になるなどのリスクはほぼないらしい。

また、胃瘻が不要になった段階で、器具を使って外してしまえば、一週間ほどで元に戻るとのことだった。

胃瘻を外すときって、何もしないんですか?

てっきり縫い合わせるなどするのかと思っていたけど、どうやら、単に胃瘻を形作っている器具を外してしまうだけらしい。

消化器外科のお医者さんは、一週間くらいでふさがるので、日本中どこでも、胃瘻を外すときに縫ったりしません、と断言していた。

それを聞くまでは、なんとか、口で食べるようにするので、胃瘻は勘弁してもらおうと思っていたけど、そんなに簡単に外せるのなら、もし飲み込むことも困難になって栄養を十分に取ることができなくなってしまうと、放射線や抗がん剤でダメージを受けた組織の回復もかえって時間がかかることになってしまうので、保険として胃瘻を作っておこうと思うようになった。

お医者さんにすれば、胃瘻なんか、あたりまえのことでしかないので、全然問題ないですよ、という感じだけど、自分にとっては、初めての経験なので、逡巡してしまうところはどうしてもある。

ただ、それをお医者さんに言っても、たぶんお医者さんの価値観としては、当然やるべきことの一つでしかないわけで、残念ながら、その逡巡してしまう気持ちに寄り添ってくれたりすることはないような気がする。

自分的には、リスクの説明よりも、戸惑ってしまう気持ちに理解を示すふりだけでもして欲しいんだけど、ただ、現実は、あくまでお医者さんは、病気を治す技術者だということなんだろうな。

そういう多少の違和感を抱きながらだったので、その後に受けた、看護師の方が説明してくれる化学療法のオリエンテーションは、なんとなくホッとさせられるものだった。

入院前に治療時の禁煙とか、入院でいきなり禁酒すると眠れなくなることもあるので、前もって、節酒しておくように、という話もあったが、自分の場合は酒を飲むと言っても、週に一回も飲まない状態なので、さすがにそんな禁断症状のようなものが出ることはないだろう。

実際、腫瘤の除去や扁桃腺の除去で入院したときにも、禁酒によって眠れなかったりすることはなかったし、それらの手術以降は、ほとんど酒を飲んでいないので。

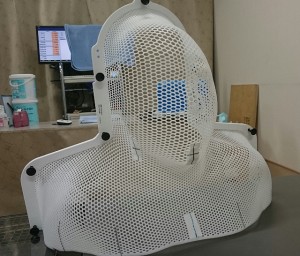

放射線治療のためのマスクとの勘合として身体につけた印のうち、特に、胸につけたものが、4日目頃には思いのほか薄くなっていてちょっと焦ったが、放射線治療のお医者さんによれば、みなさん胸は消えやすいけれども、このくらい残っていれば、まだわかるので大丈夫です、とのことで、もう一度、マジックのようなもので印をなぞってから、さらにコーディング液をスプレーしていた。

この印、意外とシャツなどに色移りしやすくて、色が付くとなかなか取れないので、そのつもりで用意したシャツ(もうそろそろ捨てても構わないようなシャツ)を着ていたほうが良いようだ。

漠然と、治療中は入院できるものと思い込んでいたが、家から病院まで離れているというのもあって、期間中は入院することを前提に治療計画を立ててくれているらしいのが明らかになって、改めてほっとした。